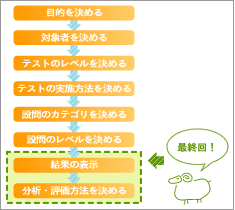

結果の表示

公開したテストを、どのように採点して結果を表示するか、事前に決めておきます。

集合研修で実施するテストの場合、テスト用紙を提出し、後日、採点結果が知らされるという形式が一般的です。インターネット上で実施するテストの場合は、実施後、すぐに自動採点して、結果を表示させることが可能です。

もちろん、集合研修と同様に、後日、結果発表ということも可能です。

ひつじTOWNで公開しているニッポン検定では、その場で採点結果を表示するだけではなく、「ほかのみんなはどのくらいの点数なのか」「順位をつけると、自分はどのあたりなのか」ひと目でわかるグラフを表示しました。

自分の順位を知り、満点を目指して繰り返し実施してもらう効果を期待したものです。

ニッポン検定の場合

- 実施後、すぐに採点結果を表示する

- グラフで自分の順位を表示する

分析・評価方法を決める

テストを公開する前に、結果の分析方法や評価方法を決めておきましょう。

設問やテストは、学習目標や、正解率・合格率を想定して作成しています。想定した学習目標や正解率・合格率と合わせて、合格点や平均点を決めておきましょう。資格試験対策などの場合は、ある程度、該当の資格試験の合格レベルが基準となりますが、集合研修の理解度を測定する場合は、事前に想定した学習目標を達成しているかどうかが評価の基準となります。

また、想定していた合格率とあまりにもかけ離れた結果となった場合には、その原因を考えてみましょう。想定合格率のプラスマイナス何点以内なら許容範囲とするか、など、実際の結果との比較方法を決めておくと、設問やテストの改良につなげることができます。

「ニッポン検定」の場合は、合格点を設けるとともに平均点を想定しました。

これで、一通り完了です。

ここでご紹介した作成方法は、実際にテスト問題を作成した経緯を踏まえた1つの案です。問題の作成方法は、ほかにも、さまざまな手法が考えられます。

より効果のあるテスト問題を作成するためには、学習者からのフィードバックを受けて、次の問題作成に反映していくことが必要になります。アンケートなどで意見を集めるのもよいでしょう。学習者の声を受けとめ、いかに次に生かすかが、よりよい問題作成の重要なポイントとなります。