第2回 インストラクショナル・デザインとは

[ 2007.08.21 update ]

インストラクショナルデザインとはいったい何でしょうか?

インストラクショナルデザイン(Instructional Design、以下ID)は、直訳すると「教材設計」になります。一般的に「高い学習効果と受講率・修了率を兼ね備えた教材の作成」を可能にして、「それぞれの作成工程で、定められたプロセスを踏むことで、均一性のとれた教育効果の高いコンテンツを開発」することを目標としています。

IDは、米国などで1988年頃から幅広く活用されていました。日本でも2003年頃からIDについての書籍が出版され、教材作成にとりいれる企業が増えてきています。

では、IDに基づいて教材を作成すれば、受講率は向上するのでしょうか?「せっかく教材を作ったのに誰も受講しない」という研修担当者の悩みや、「受講するように言われたけれど面白くないし仕事は忙しいし、なかなか進まない」という学習者の悩みは、すべて解決するのでしょうか…?

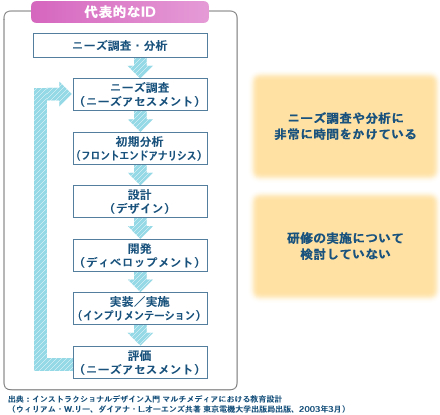

ここで、一般的に紹介されているIDについて見てみたいと思います。

これが、代表的な例です。ニーズ調査・分析を行い、さらに、ニーズ調査、初期分析という工程を経てから設計・開発に入っています。

調査や分析は大切ですが、あまりにも時間をかけているようにも思えます。

また、「実装/実施」とありますが、具体的にどのように実施するのかを検討する「実施計画」という工程がありません。つまり、実施方法が決まっていないのに設計や開発を行うことになっています。そうすると、教材が出来上がる直前になってから、「ところで、どうやって学習してもらおう?」 ⇒ 「1日10分ずつ区切って学習してもらおう」 ⇒ 「そのためには、1章あたり10分になっていると都合がいい!」と思いついて……、大きく仕様を変更することになってしまうのです。これはかなり切ない出来事ですよね。

「実際にどのように学習者に実施してもらうのか?」この部分を考えてから設計した方が、効率的なのでは…? 私たちは、IDには「実際にその教材を実施する“実施・運用”を考慮に入れたものであること」と、「現実の工程に即した方法であること」が大切なのではないかと考えるようになりました。

そのうえで、次の2つを兼ね備えたIDを目指すことにしました。

- 「実施・運用」まで考慮に入れた、より効果的な学習教材を作成することが出来る

- 無駄のない効率的な工程によって、教材作成のコストを低減させることが出来る

特長としては、次の3点が挙げられます。

- 制作プロセスがわかりやすい

- 用途や教材の種類に応じてパターン化し生産性を向上させる

- 研修実施時の運用面を重視した実践的な方法論である

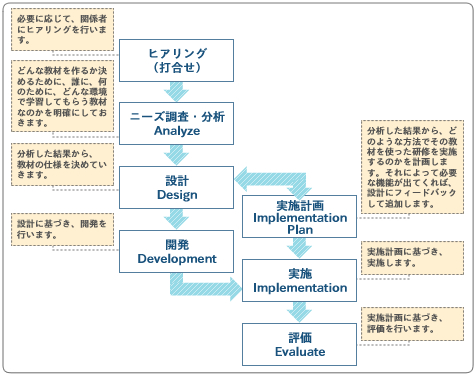

全体の流れは、下図のようになります。

初めに「ヒアリング」によって、分析に必要な情報を集めます。何を、誰に、何のために教える教材なのか?という基本的なことから、教材を実施するために必要な環境などについても確認しておきましょう。

「ニーズ調査・分析」では、どのような教材を作るのかを明確にするため、ヒアリングした内容をもとに様々な項目をあきらかにしておきます。

「設計」は、分析結果をもとに、教材の仕様を決めていく工程になります。ここで仕様を決めるために、必要な項目を「ニーズ調査・分析」で確認しておく、というとわかりやすいかもしれません。

「設計」と並行して「実施計画」を行います。どのように実施するのかを検討することで、必要な機能をさらに具体的に洗い出すことになります。必要な機能は、「設計」にフィードバックしましょう。

どのような教材を、どんなふうに実施するかを明確にしておくことで、「開発」しはじめてからの手戻りを少なくします。

「設計」に基づいて「開発」を行います。「開発」が完了すれば、「実施計画」に基づいて「実施」します。

忘れずに「評価」も行いましょう。「実施」が終わると、ほっとして気をぬいてしまいがちですが、次回より良い教材を作成するために、「評価」の結果を次の「ニーズ調査・分析」につなげていきましょう。

次回からは、各工程について見ていきたいと思います。