第4回 ニーズ調査・分析を行う(その1)

[ 2008.02.18 update ]

前回の「ヒアリング」では、必要な項目を考え、事前にヒアリングしておくことが大切であることをお話しました。

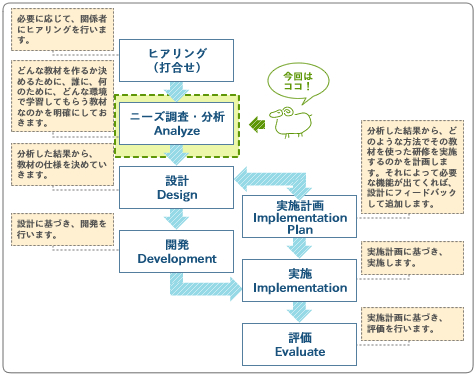

ヒアリングによって必要な情報が集まったら、「ニーズ調査・分析」を開始します。

前回ご紹介した「ヒアリングシート」に基づいて、1つずつ見ていきたいと思います。

これらの分析は、次の工程である「設計」および「実施計画」と密接な関係がありますので、慎重に行いましょう。

(1)目標分析

何のための教材かを明確にしておかないと、あれもこれも盛り込みたくなったり、逆に情報が不足してしまったりして、曖昧な内容になってしまうことがあります。

「何を学習するための教材か」「学習した後に、どのような行動ができるようになっていてほしいか」「どのような位置づけの教材か」ということを明確にしておきましょう。

たとえば、「ビジネスマナー」についての教材制作にあたって関係者にヒアリングを行った結果、目標は下記のとおりだとわかったとします。

| 教材の目的 | 内定者および新入社員に、社会人として必要なビジネスマナーの基礎知識を習得させる。 |

|---|---|

| 教材の位置づけ | 入社前の10月から入社後6月にかけて実施する「内定者~新入社員研修」のなかの1カリキュラム。対象者は全員必須で受講する。 |

| 学習目標 | (1)社会人として必要なビジネスマナーの基礎知識を理解する。 (2)ビジネスマナーに基づいた行動をとることができる。 |

これらの目標から、

「内容は基礎的なものであること」

「ほかの『内定者~新入社員研修』の内容と乖離や矛盾、重複がないこと」

といったことがわかりますので、教材の内容を検討することができます。

逆にいえば、目標が明確でないと、内容を決めることができません。目標はなるべく早い段階で、明確にしておきましょう。

また、学習目標が決まることで、どの程度の時間で学習を完了してほしいか、といったことが明確になります。そうすると、教材のボリューム(学習時間)も決まってきます。

もうひとつ、忘れないようにしたいことは「タイトル」と「キャッチコピー」を決めておくことです。

何のための教材なのか、学習者に伝わりやすい「タイトル」と、少しでも興味をそそるような「キャッチコピー」にしましょう。

目標分析で確認したいこと

- 何のための教材か

- 学習目標は何か

- 教材のボリュームはどのくらいか

- タイトルとキャッチコピーは何か

(2)対象者分析

次に、対象者について確認します。

誰が学習するのか、ということは、続く「技術分析」や「実施分析」にも関連します。

また、対象者によって、教材の内容レベルや、デザイン、文字の大きさ、操作性にも影響が出る場合がありますので、必ず確認しましょう。

今回の例では、「内定者」と「新入社員」が対象者です。

これらの対象者情報から、たとえば

「比較的パソコン操作に慣れている」

「内定者は自宅や大学のパソコンからアクセスする」

といったことが考えられます。

また、「テーマであるビジネスマナーに関しては、知識・経験ともに皆無に等しいので基礎的なところからきっちり学習させたい」というように、スキルレベルについても、ある程度想定することができます。

可能であれば、事前に対象者のスキルレベルについて調査を行うとよいと思います。

対象者に応じた教材を用意することで、高い満足度や理解度が期待できます。

対象者分析で確認したいこと

- 対象者は誰か

- 対象者の属性はどのようなものか

(3)技術分析

続いて、技術分析を行います。

当たり前のことですが、教材の開発環境と、学習者の実行環境について確認しておきましょう。

OSのバージョンや、ブラウザとそのバージョン、プラグインが必要な場合には、インストールされているかどうか、またはインストールすることが可能かどうか、音声が出るかどうか、音声を聞くことができる環境かどうか(イヤホンの配布が必要かどうか)、といったことです。

ここでは、対象者が「内定者」と「新入社員」ですので、「自宅や大学からも、社内からもアクセスできて、正確に動作する教材であること」が必要です。さらに、自宅や大学のパソコン環境は人それぞれですので、「できるだけ稼働環境に制約がないものであること」が必要であることがわかります。

技術分析で確認しておきたいこと

- 開発環境および実行環境

- 制約事項はないか

(4)実施分析

実施分析も必要です。

教材を制作し始めたばかりの頃は、早く完成させることや、見栄えのよさばかりに気をとられて、実際に学習者に公開するときのことまで考えずに進めてしまいがちでした。実施するまでに考えれば大丈夫、と思っていたこともあります。

けれども、いざ実施する方法について考えたときに、

「飽きずに学習できるように、1章ずつ順番でないと受講できないようにしたい」

「学習者のモチベーションのために、進捗状況に応じて育つ木や花を目次に表示したい」

といったことを思いついたら、教材の機能として含めなくてはなりません。

すでに教材を作ってしまっていては、大きな手戻りになってしまいます。

設計に入る前に、実施について調査・分析を行っておくと、手戻りも少なくてすみます。

期間を限定して公開するのか、通年公開して学習者が好きなときにアクセスできるようにするのか、問い合わせ対応や管理はどのような体制で行うのか、といったことを確認しておきましょう。

一度に公開せず、初級編から始まり、中級~上級編と段階をおって公開することもあるかもしれません。そのような場合には、公開するスケジュールも確認する必要があります。

また、進捗管理の有無や方法、体制についても確認しておく必要があります。

パソコン環境によっては、実現できないようなこともありますし、教材に含めるべき機能があるかもしれません。

実施分析で確認しておきたいこと

- 修了条件の設定

- 進捗管理の方法

- 公開、アナウンスの方法

- 実施管理の体制

こうやって見ていくと、事前に確認して当然のようなことばかりですが、意外と見落としてしまいがちです。

次回は、忘れてはならない「コスト分析」や「既存資料分析」などについてご紹介します。