第5回:学習デザインの基盤:Bloomのタクソノミーとは

今回は、ラーニングコンテンツや研修設計をする上で重要な基本知識となる学習領域の違いとBloomのタクソノミーについて紹介します。

学習領域と研修・学習プログラム構成の関係

教育や研修における学習領域は、ブルームの分類法を用いて分類されることが多く、Bloomのタクソノミーを基盤とした以下の3領域に分けられています:

-

認知領域(思考) Cognitive Domain (Thinking):

知識の獲得や理解、問題解決能力の開発に関連しています。たとえば、新しい概念の説明や理論の適用の領域です。スキルと知識の習得に焦点を当てています。この領域は、さらに記憶、理解、応用、分析、評価、創造といったレベルに分類されています。この領域は、特に技術的または理論的な知識の育成を目的としたトレーニングや学習プログラムが中心となります。

(Knowledge(K)領域と呼ばれることもあります。) -

情動領域(感情) Affective Domain (Feeling):

態度や価値観、感情に関連しています。例えば、多様性を尊重する態度の形成やモチベーション向上といった能力の領域です。この領域も、受け入れる、反応する、価値を認める、組織化する、価値を内面化するといったレベルに分類され、さらには、対人領域として要求、提案、支援、勧誘・排除、相違表明、要約といったレベルに分類されています。リーダーシップ訓練や顧客サービスプログラムでは、この領域を重視し、感情知能や対人スキルを育成します。

(Attitude(A)領域と呼ばれることもあります。) -

心理運動領域(行動) Psychomotor Domain (Doing):

この領域は、実際のスキルや行動、身体的な動作に関連しており、認知したことを実際の行動とする身体的スキルとの協調性を扱います。知覚、指導された反応、メカニズム、複雑な顕在的反応、適応といったレベルが含まれます。機械操作、スポーツ、医療手続きなどの訓練では、この領域に焦点を当てることが多いです。

(Skill (S)領域と呼ばれることもあります。)

どのような研修や学習が必要なのか(学習ニーズ)が明確になったとき、これらの領域分類をすることによって、研修や学習プログラムの目標を体系化し、学習の包括的なアプローチを確保します。

各領域の研修や学習コースの例

では、各領域における代表的な研修や学習コンテンツの例をみてみましょう。

認知領域(思考)

- 適用:この領域は、認定プログラム、コンプライアンス研修、ITスキル開発など、技術的または知識ベースのトレーニングにおいて不可欠です。

- 例:リーダーシップ・コースでは、ケーススタディの分析(分析)、戦略計画の策定(創造)、リーダーシップ理論の理解(記憶/理解)などが含まれます。

- 効果:批判的思考力、問題解決能力、および現実のシナリオで知識を応用する能力を向上させます。

情動領域(感情)

- 適用:ソフトスキル研修(例:感情知能、顧客サービス、多様性と包摂のワークショップなど)において高い関連性があります。

- 例:リーダーシップ研修セッションでは、共感や心理的安全性といった価値観を促進する活動(ロールプレイ演習(評価/整理)など)を実施できます。

- 効果:人間関係、コミュニケーションスキル、組織文化の強化に役立ちます。

精神運動領域(実践行動)

- 用途:機械操作、医療処置、スポーツ指導など、身体的スキルや技術的正確さを必要とするトレーニングで使用されます。

- 例:ファシリテーション技術に関するワークショップでは、デボノのシンキングハット*(誘導反応/メカニズム)のようなツールを使った実習を行うことができます。

- 効果:身体的な能力を向上させ、特定の仕事をこなす自信をつけます。

各領域は、充実したトレーニング体験に貢献する。例えば、リーダーシップ・コースでは、包括的な学習のために、認知(リーダーシップ・モデルの理解)、感情(インクルーシブ・マインドセットの開発)、精神運動(ファシリテーション・テクニックの練習)を統合することができます。

*デボノのシンキングハット

De Bonoの「Thinking Hats」(シックスハット思考法)は、エドワード・デボノ博士が提唱した創造的思考法です。この手法は、異なる視点から物事を考えるために、6つの色の帽子を象徴的に使用します。それぞれの帽子は特定の思考スタイルを表しており、議論が偏らず、効率的で建設的な結果を導き出すことができ、議論や問題解決の際に役立つとされ、リーダーシップ研修などでよく使用されます。

効果的な研修設計の基礎としてのBloomのタクソノミー

Bloomの分類(タクソノミー)に基づいて学習領域が分かれていることを解説しましたが、この分類がなぜ学習デザインをする際の基盤となるのでしょうか?

それは、学習デザインにおいて、学習ニーズを特定した後に行う研修ゴールの設定と学習目標の設計に関わるからです。そして、学習目標の設計は、研修全体や学習の効果を左右する重要なステップです。このプロセスを成功させるには、学習領域と研修設計の関係性を理解し、Bloomのタクソノミーを活用することが不可欠です。研修の目標や学習目標は、第4回のコラムで触れた「学習ニーズ」に対して設定されるわけですが、学習デザイナーは、これらの領域の中でどの能力を伸ばしたいかを明確にし、それに基づいて研修のゴールや学習目標と研修活動を設計することになるからです。

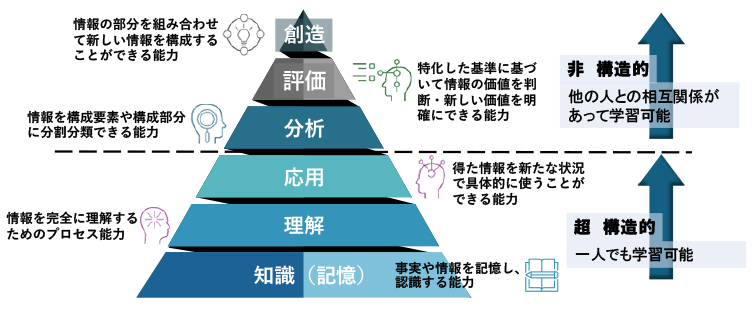

Bloomのタクソノミーとは

Bloomのタクソノミーは、学習目標を体系的に設計するためのフレームワークとして広く活用されています。特に認知的領域における目標設定で利用されることが多く、以下の6つの階層に分類されます(現在は「創造」が最上位レベルとして分類されている改訂版が主流です)それは、「行動動詞」によって、分類されています。

認知分野におけるBloomのタクソノミーの6つのレベルと具体例

Bloom’s Original:Taxonomy (1956), Revised by Lorin Anderson (2000)

-

記憶(Remembering)

概要情報を記憶し、想起する能力。行動動詞Define(定義する)、List(列挙する)、Identify(特定する)、Recall(想起する)、Recognize(認識する)具体例- 新入社員研修: 会社のビジョン、ミッション、コアバリューを列挙する

- 製品トレーニング: 製品の仕様や特徴を記憶し、重要な用語を説明する

- 法務教育: 重要な法律用語やコンプライアンス要件を覚える

-

理解(Understanding)

概要情報の意味を把握し、説明できる能力。行動動詞Explain(説明する)、Summarize(要約する)、Interpret(解釈する)、 Classify(分類する)、Describe(描写する)具体例- セールストレーニング: 製品の価値提案(Value Proposition)を顧客にわかりやすく説明する

- カスタマーサポート: FAQを基に問題解決プロセスを要約する

- 多文化トレーニング: 異文化の基本的な行動様式を解釈して説明する

-

応用(Applying)

概要学んだ知識やスキルを新しい状況や問題に応用する能力。行動動詞Apply(応用する)、Solve(解決する)、Demonstrate(実演する)、Use(使う)、Operate(操作する)具体例- プロセス改善: 業務フローを改善するために新しいツールを使用する

- システム操作: 新しいCRMシステムで顧客情報を更新する

- 安全トレーニング: 学んだ安全手順を実際の現場で実践する

-

分析(Analyzing)

概要情報を分解し、要素間の関係を理解する能力。行動動詞Analyze(分析する)、Differentiate(区別する)、Organize(整理する)、Compare(比較する)、Examine(調査する)具体例- 市場分析: 顧客データを分析し、購買パターンを特定する

- 競争戦略: 自社の製品と競合製品を比較し、競争優位性を特定する

- リスク管理: プロジェクトのリスク要因を分解し、影響度を分析する

-

評価(Evaluating)

概要情報を基に判断を下し、批評的に評価する能力。行動動詞Evaluate(評価する)、Judge(判断する)、Critique(批評する)、Defend(弁護する)、Recommend(推奨する)具体例- 意思決定スキル: 提案された解決策を比較し、最も効果的なものを推奨する

- 製品評価: 新製品の品質基準をチェックし、改善点を批評する

- プロジェクトレビュー: プロジェクトの成功要因を基準に基づいて評価する

-

創造(Creating)

概要新しい構造やアイデアを作り出す能力。行動動詞Create(創造する)、Design(設計する)、Develop(開発する)、Construct(構築する)、Formulate(形成する)具体例- 商品開発: 顧客ニーズに基づいた新製品アイデアを提案し、設計図を作成する

- マーケティングキャンペーン: 新しいプロモーションキャンペーンをデザインする

- 研修設計: チームの課題を解決するためのカスタマイズ研修プログラムを開発する

Bloomのタクソノミーが重要な理由

なぜ学習設計においてBloomのタクソノミーをしっかりと理解しておくことが重要なのでしょうか?以下にその理由と重要性をまとめました。

-

明確な学習目標の設計が可能

Bloomのタクソノミーを使うことで、学習者が具体的に何を「できるようになるべきか」を行動動詞で明示することで、学習目標が明確になります。目標が明確で測効果的な研修プランを立てる基礎が築けます。

-

適切な研修アクティビティの設計

各レベルに基づき、適切なアクティビティを選定できます。たとえば、レベルごとに適切な学習方法を設計できます。たとえば、「記憶」のためにはフラッシュカード、「創造」のためにはプロジェクトベースのアプローチを活用するなどといったようにです。

-

評価基準の設計

行動動詞を基に、学習者の達成度を測定する評価方法が具体的に決めやすくなります。各レベルの目標に基づいて評価基準を設けることで、学習成果を正確に測定できます。別の言い方をすれば、適切な学習目標が設定されていなければ、学習の成果を正確に測定できないということです。

-

幅広い領域への応用が可能

認知的スキルに加えて、情意的領域や精神運動領域にも応用可能で、学習プログラムを包括的に設計できます。

以上のように、Bloomのタクソノミーは、学習目標を設計するための堅固なフレームワークとして、学習デザイナーにとって非常に重要です。「行動動詞」を適切に選定しながら、目標を具体化することで、効果的な研修設計ができるようになるからです。

まとめ

学習ニーズの特定をした後、研修ゴールの設定や学習目標の設計を行う際には、学習領域の違いとBloomのタクソノミーを理解し、それを適切に活用することが不可欠です。このフレームワークを活用することで、研修や学習コース設計がより効果的で測定可能なものとなり、学習者が研修や学習を通じて実際に成果を上げられるようになります。学習目標設計の際に、Bloomのタクソノミーの各レベルに関連する具体的で適切な「行動動詞」を選定することにより、効果的な学習プロセスの設計と学習の成果を明確に定義することができるようになります。今後学習コースコンテンツや研修を設計する際には、Bloomのタクソノミーを活用してみてください。

次回は、情動領域と対人関係の領域、そして精神運動領域(実践行動、スキルの領域の行動動詞の例)を簡単にご紹介し、具体的で測定可能な学習目標を設計する際のポイントをご紹介します。