第2回:学習のニーズ分析とパフォーマンス

前回は、効果的な学習体験を提供するためのラーニングデザインの重要性を外観し、その基礎となるインストラクショナルデザインの基本ステップを紹介しました。今回は、インストラクショナルデザインの代表的なモデルであるADDIEモデルの第一ステップ「学習ニーズの分析」の目的とステップ、ラーニングデザイン上の重要ポイントは何になるのかについて解説します。

学習ニーズ分析とは?

皆さんは、学習コンテンツを提供したり、研修を実施したりする際にどのようにその具体的な学習ニーズを特定しているでしょうか?

コースライブラリーだけを見ると、「コンテンツ群」の提供であって、学習ニーズは、学ぶ各人が見極めて使う、ということが前提になっているかもしれません。しかし、コンテンツ制作をしている皆さんが、e-ラーニングやデジタルラーニングの学習コースを作成する際には、そのコースの学習目標や習得目標が提示され、それに沿ってコンテンツを開発されているのではないでしょうか。そして、その前提となっているのは、どのような人のどのような知識やスキルと身に着ける必要があるだろうかという学習ニーズです。

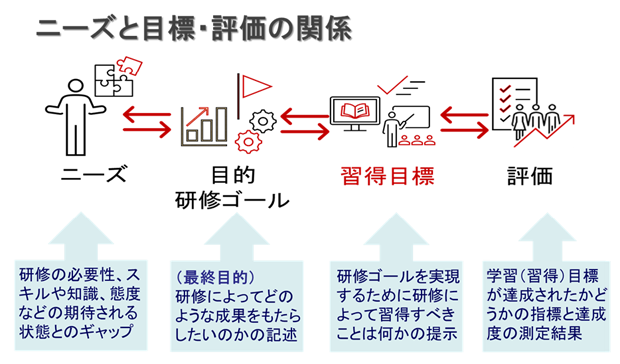

学習ニーズとはなんでしょうか。企業における学習ニーズは、組織内の個人またはグループの学習・能力開発のニーズであり、学習ニーズ分析(LNA(Learning Needs Analysis)とも呼ばれます)は、それを特定するための体系的なプロセスです。その目的は、パフォーマンスを向上させ、組織の目標を達成するために必要な知識、スキル、コンピテンシーが必要かを判断することにあります。それが特定されたのちに、その学習ニーズに沿って学習コースや研修の学習目標や習得目標が設定されます。そののちのプロセスが、ADDIEの二つめのD(Develop)であるコンテンツの開発になります。

パフォーマンスと学習ニーズの関係

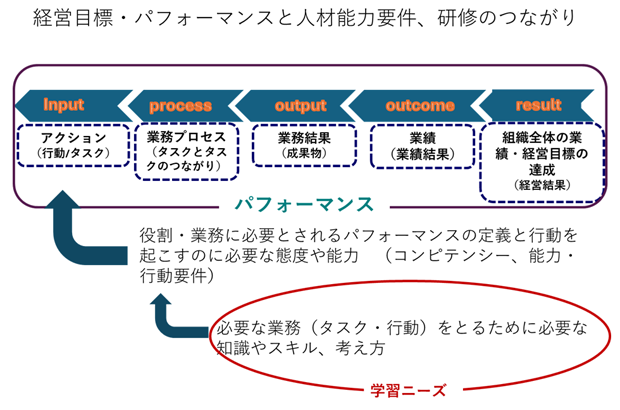

前項で、学習ニーズ分析の最終目的は組織目標の達成とパフォーマンスの向上であると書きましたが、では、パフォーマンスとはなんでしょうか。最終的には組織目標達成と業績結果ですが、その結果を出すためのプロセスには、各個人の業務行動(アクション)と、行動結果としてのアウトプット(業務結果、成果物)の蓄積から得られる業績結果(アウトカム)、それが目標達成につながるという一連のことをパフォーマンスと言っています。

では、そのパフォーマンスと学習ニーズの関係はなんでしょうか?

図1.をご覧ください。

図にあるように、業務(タスク)を行うために必要とされる知識やスキルは何になるのかを特定することが学習ニーズ分析です。つまり、コースライブラリーを選択する際の目安になる「xxxx業務を行うために必要なスキルや知識を学ぶものです」というコース目標や説明の前提も、このような学習ニーズ分析が前提になっているということが言えます。

また、インストラクショナルデザインが「学習行動」で学習の定着を測るという意味でも、タスクを特定することは、重要な要素です。

学習ニーズ分析のステップ

上記したように、すでに学習ニーズが捉えられている場合には、開発のための学習目標や習得目標が設定されているので、以下に述べるすべてのステップが必要とは限りません。ニーズが不明瞭、または、ビジネス環境が大きくかわって学習ニーズが変わり始めている時に必要となる理想的なステップが以下です。

目的の特定:

- LNAの目的と、達成したい具体的な目標を明確にする。これには、生産性の向上、スキルの強化、振興テクノロジーによるビジネス変化への対応、パフォーマンス格差への対処などが考えられる。

データを収集する:

- 現存する従業員サーベイ結果、業績評価の記録、業務マニュアルや業務記録といった既存のデータ、組織目標達成に必要なタスクと現状のタスクの洗い出し、業務プロセスの課題などをインタビューやフォーカスグループアンケート調査など、さまざまな情報源からデータを収集する。これによって、現在のパフォーマンスレベルを理解し、望ましいパフォーマンスとのギャップを特定する。

現在のパフォーマンスを分析する:

- 望ましいパフォーマンス(業務レベル)基準*¹に照らして、現在のパフォーマンスを評価する。知識、スキル、コンピテンシーにギャップがある分野を特定する。その際、業務(タスク)遂行に対して、知識、スキル、コンピテンシー以外の要素が影響しているものは、ラーニング(学習)・ソリューション以外*²の施策が必要であることを報告する。

*1.これを定義するのが難しい、またはこれを不明瞭にしたまま、次のステップに進む場合も多く見受けられますが、その場合、「学習ソリューション」が組織目標やビジネスニーズに対応しているとみなすことは難しくなります。

*2.パフォーマンス・コンサルティング分野における長年のデータからは、パフォーマンスギャップ要因の80%は、個人の知識・スキル、コンピテンシーの課題ではないことが指摘されています:Thomas F. Gilbert's Behavior Engineering Model

- 望ましいパフォーマンス(業務レベル)基準*¹に照らして、現在のパフォーマンスを評価する。知識、スキル、コンピテンシーにギャップがある分野を特定する。その際、業務(タスク)遂行に対して、知識、スキル、コンピテンシー以外の要素が影響しているものは、ラーニング(学習)・ソリューション以外*²の施策が必要であることを報告する。

学習ニーズの優先順位付け:

- 収集・分析したデータに基づいて、学習ニーズの優先順位をつける。組織目標への影響、影響を受ける従業員の数、必要性の緊急性などの要素を考慮する。

ラーニング・ソリューションの設計と開発:Design &Develop

ここからは、ADDIEモデルのDesign(設計)とDevelop(開発)の段階に入りますが、ニーズ分析が学習ソリューション設計の基になるという点から、学習ニーズ分析のステップとして記載します。- 特定されたニーズに対処するために、学習目標や習得目標を明確にし、的を絞って、学習・開発プログラムの設計をする。これには、ワークショップ、eラーニング・モジュール、OJT、メンタリング・プログラムなどが含まれる。

学習プログラムの実施:Implement

- 設計されたラーニング・ソリューションを、関連する個人またはグループに展開する。実施計画が十分に構造化され、リソースが効果的に配分されていることを確認する。

評価とレビュー:

- 学習プログラムの実施後、その効果を評価する。参加者からフィードバックを集め、パフォーマンスの向上を評価し、組織目標への全体的な影響を検討する。

継続的改善:

- 評価から得た洞察を活用して、学習・能力開発プログラムを継続的に改善する。適切かつ効果的であり続けるよう、必要に応じてプログラムを適応させ、更新する。

学習ニーズ分析の要点を振りかえってみました。ニーズ分析がラーニング・ソリューションにとって、とても重要なステップであることを確認していただけたでしょうか?

上記のような緻密なニーズ分析を展開することは、滅多にないかもしれませんが、ビジネス環境が転機にある時には、しっかりと実施する必要があります。

例えば、コンテンツ開発を業務とする現場には、情報(例えば、マニュアルや説明書、パワーポイントなどのドキュメント)をラーニングコースに展開して欲しいという依頼もあるのではないでしょうか? その時には、依頼されたコースによって何を改善したいと考えているのか、目的を聞いた上で、それに基づいて学習目標や習得目標を設定する必要があるでしょう。

次回は、学習ニーズ分析をする際のチェックポイントとラーニング・ソリューションを設計するにあたって必要な具体情報と留意点についてをお届けします。